ДЕСЯТКА БОЙЦОВ И НЕМНОГО О ВЗВОДНОМ

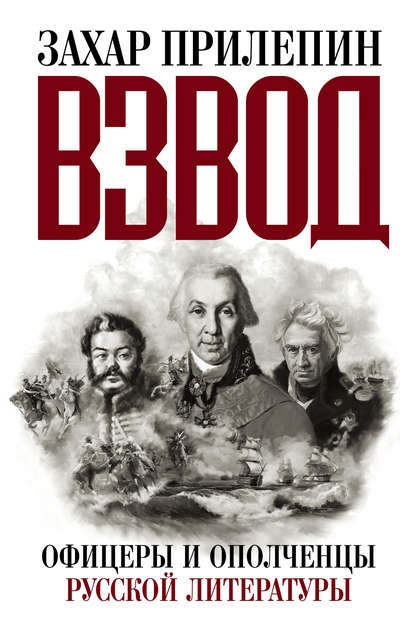

Прилепин, З. Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы. – М.: АСТ, 2019. — 732 с.

Дарья ВАЛИКОВА. Фото: ЛитРес и Википедия.

Захара Прилепина представлять особо не надо, личность заметная. Каким образом эта личность, помимо деятельности по поддержанию своей заметности, способна создавать этакие объёмы текстов – не спрашивайте, сей секрет загадке жизни равносилен.

Фикшн, простите, собственно проза, которую оставим в стороне, занимает у него в общем массиве, пожалуй, не такое уж большое место; нон-же-фикшн явно преобладает. И, надо признать, прилепинский голос, как не относись к его взглядам на сущее, среди нашей интернет-полифонии выгодно отличается рассудительной интонацией и редким среди всеобщей озлобленности добродушным юмором; ну, а имеющая место быть доля авторского тщеславия вполне уравновешивается самоиронией…

Короче, читать можно, а зачастую и нужно, и даже не без удовольствия. Тем более, что среди моря этой журналистики-публицистики-эссэистики имеются и серьёзные литературоведческие работы: том для серии ЖЗЛ о Леониде Леонове, затем — книга о несправедливо забытых поэтах Мариенгофе, Корнилове и Луговском, плюс только-только вышедший там же – не кирпич, а прямо-таки блок железобетонный в более чем тысячу страниц, о Есенине… Ну, и вот эта, о которой пойдёт речь.

«Взвод» многие могли б писать полжизни – и дело, понятно, не в количестве авторских листов, а в массиве лёгшего в основу материала — исторического, литературного, философского.

Ну, о том, что писатель Прилепин ещё и (вот удивительно) читатель, мы ещё скажем ниже. Итак, великолепная десятка (про большинство фамилий которой все вроде бы чего-то слышали, но представление имеют самое смутное) заслуживает перечисления: поручик Гаврила Державин, адмирал Александр Шишков, генерал-лейтенант Денис Давыдов, полковник Фёдор Глинка, штабс-капитан Константин Батюшков, генерал-майор Павел Катенин, корнет Пётр Вяземский, ротмистр Пётр Чаадаев, майор Владимир Раевский, штабс-капитан Александр Бестужев-Марлинский. Как там пелось бардом: все они красавцы, все они таланты, все они поэты. (Или – пародийно перепевалось: все они красавцы, все они мерзавцы, словом, диссиденты… Кто как, скажем мы, ознакомившись с биографиями, кто как…) Можно добавить: мыслители, просветители, издатели, благотворители…

Практически у каждого – не жизнь, а приключенческий роман, хоть сериалы снимай (пожелание, разумеется, риторическое – дождёшься от наших кинодеятелей, как же). Люди Возрождения, да и только! (Подобных удивительных личностей XVIII – начала XIX веков в России вообще было множество, от какого-нибудь Михаила Хераскова, родом из валашских дворян, до Владимира Лукина, сына лакея; в книге будет попутно рассказано и о них тоже.)

Однако, в первую голову, согласно Прилепину, все они были вояки. Каких только войн не проходят его герои, куда только не гонит их императорская воля! Германия, Франция, Польша, Финляндия, Швеция, Бессарабия – ещё, кажется, не полный перечень, а ведь были и войны внутренние – Пугачёвщина, Кавказ…

То, что нами давно уже за давностью лет воспринимается какими-то театрализованными представлениями с участием красивых гусар-драгун и не менее красивых французов, справедливых русских разбойников и гордых кавказских абреков, экзотических турок, храбрых польских повстанцев и прочая, прочая, – на самом деле, конечно же, было самыми реальными войнами, то есть действами очень тяжёлыми, очень грязными и очень кровавыми — когда реально «каждый этот блистающий гренадёрский штык может спустя минуту оказаться в твоём животе».

Войнами со специфическими особенностями тех времён, к примеру такими: «Характерно, что пехоте было, как правило, запрещено ”кланяться ядрам” — то есть, слыша свист летящего ядра, солдаты должны были по-прежнему держать строй, не двигаться и, спокойно глядя в небо, ожидать смерть. Документы гласили: “Иногда полк под ядрами хотя сам и не действует, но смелым и устроенным тут пребыванием великую пользу всей армии приносит”».

Хотя однажды (во время Бородинского сражения, на знаменитой батарее Раевского – Д.В.), по воспоминаниям одного из участников: «Ермолов послал меня сказать пехоте, что она может лечь для уменьшения действия огня. Все оставались стоя и смыкались, когда вырывало ряды. Ни хвастовства, ни робости не было. Умирали молча».

Так что, «Когда Владимир Раевский писал: “… за нами горы тел кровавых” – тут не было никакой поэтичности, никакого гиперболизма, только констатация: горы кровавых тел. Без рук, без голов, кости наружу, внутренности на августовской траве». Или же – в снегу, согласно воспоминаниям Шишкова: «По приезду нашему в Вильну… я увидел длинную, толстую, высокую, необычайного образа стену. Спрашиваю: что это такое? Мне отвечают, что это наваленные одно на другое, смёрзшиеся вместе мёртвые тела…»

Но это, так сказать, техническая сторона истребления людских ресурсов. А вот, допустим, ещё такая неожиданная «иллюстрация к нравам той поры. К русским раненым офицерам в госпиталь зашли раненые французские офицеры — тогда это было в порядке вещей. Тут явился Петин на костылях и велел французам выйти вон. Русские офицеры опешили: как же, а гостеприимство? Покрасневший от бешенства Петин в ответ (цитируем воспоминания Батюшкова): «Были ли вы на Немане у переправы?» — «Нет.» — «Весь берег покрыт ранеными; множество русских валяется на сыром песку, на дожде, многие товарищи умирают без помощи, ибо все дома наполнены; итак, не лучше ли призвать сюда воинов, которые изувечены с нами в одних рядах? Не лучше ли накормить русского, который умирает с голоду, нежели угощать этих ненавистных самохвалов? — спрашиваю вас? Что же вы молчите?» В дворянстве (подытоживает Прилепин), надо признать, сословная солидарность на тот момент превышала национальную».

Битв, побед и подвигов в книге описано столько, что голова читательская идёт кругом. Вот, допустим, низкорослый человечек с носом-пуговкой и «бабьим» голосом по имени Денис Васильевич Давыдов. Война – профессия, война – призвание. «Партизанские отряды занимали города» — как про него написано, даром что в следующем веке, — однажды, например, ухитрится малым отрядом взять большой город (Дрезден).

Вот вам чисто произвольно выхваченное из хроники (речь о европейском походе Русской армии после выдворения Наполеона):«Поступив в отряд генерал-майора Сергея Николаевича Ланского, Давыдов участвует 21 апреля в бою под Прёделем, 22 – под Гартой, 23 – под Эцдорфом, 24 – под Носсеном, 25 – под Юбигау. Наконец, 8 и 9 мая – в большом сражении под Бауценом. Там же участвовали: адъютант генерала Милорадовича поэт Фёдор Глинка, офицер Преображенского полка поэт Павел Катенин и служивший в Семёновском полку будущий философ Пётр Чаадаев. (…) По окончании перемирия, 15 августа 1813-го Давыдов был в бою под Риотау и 8 сентября – под Люцерном (там снова участвуют уже упомянутые Павел Катенин и Пётр Чаадаев), 10-го – под Цейцом. В октябре случится «Битва народов» под Лейпцигом…»

И так далее, до бесконечности – не годы, а десятилетия, с войны на войну, со сражения на сражение. «Чёртова круговерть», по определению Прилепина. Совершенно непонятно, откуда находилось время на стихи и романы (любовные). (Как поразительно и то, что всегда оставался практически цел и умер в своей постели…)

Или адмирал Шишков, с его битвами и приключениями — уже на морях, северных и южных, который как-то чуть было не пленил самого шведского короля… В общем, в отношении всех этих персонажей слово «герои» означает не фигуру речи, а простую констатацию.

Как тут не придёшь в восторг, как не залюбуешься? Прилепин делает это на полную катушку, радуясь возможности донести подобные феерические факты до неблагодарных забывчивых потомков. Читатель, этот самый потомок, также, разумеется, не сможет не порадоваться существованию столь выдающихся личностей, славных патриотов, людей чести и долга в истории своей страны. Всё так!

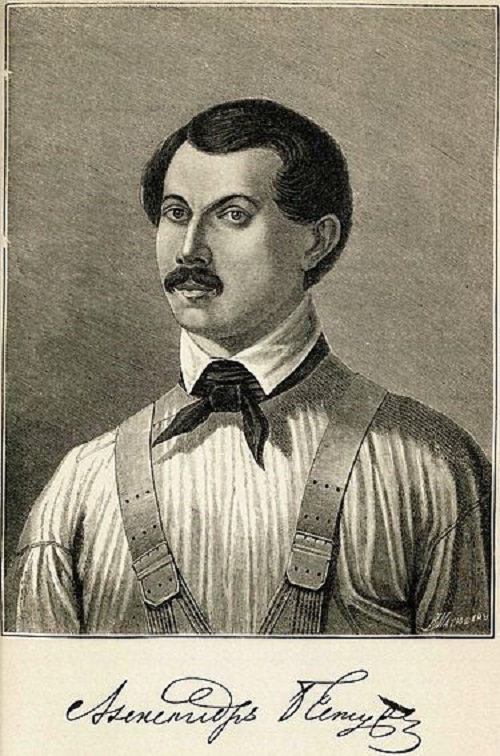

И вот ведь, однако же, какое дело… Последняя глава во «Взводе» посвящена Бестужеву-Марлинскому – впечатление, что любимцу из любимцев. Характеристика анфан террибля типично прилепинская: «Философствовать, размышлять про удивительную Россию, писать о том, что “там, где нет страсти к своему, там скоро появится пристрастие к чужому”, ёрничать над неприятелями всего русского и поклонниками всего французского и немецкого, при этом самому отлично разбираться во всём французском и немецком, читать Байрона в подлиннике, увлекаться публицистом Бентамом, посещать курс физики в Педагогическом институте, писать повести, сочинять экспромты, издавать журнал, пить водку, хрустеть капустой, стреляться по пустякам, а, бог даст, войнушка какая подвернётся, — вот это жизнь».

И тут уже авторская залихватская лёгкость начинает вызывать некоторые вопросы. Да, Бестужев-Марлинский, напомним пунктирно, личность совершенно легендарная, – служил военным в Европе, принимал самое активное участие в восстании декабристов, за что сперва сидел, затем отправился в Сибирскую ссылку, откуда был отпущен воевать на Кавказ, где однажды без вести пропал в одном из сражений… После чего долго циркулировали разнообразнейшие слухи, включая тот, что Шамиль – это и есть переодетый Бестужев, перешедший в магометанство и заведший гарем (ибо по донжуанской части тот, кажется, переплюнул всех прочих персонажей «Взвода», вместе взятых)…

И всё бы ничего, в смысле великолепно, когда бы не собственное его признание: «Я дерусь совершенно без цели, без долга даже, бескорыстно и непринуждённо». И ещё: «До сих пор я учился воевать, а теперь выучился и разбойничать». Разбойничать – это, к примеру, воевать в линейном отряде некоего генерала Засса, головореза в буквальном, а не переносном смысле, включая отправление этих голов на исследование в Берлинскую академию (до тех пор, пока царь не узнает и не запретит).

Для нашего героя «это была его среда, его люди, и он там был свой», что автора, похоже, особо не смущает. Как и набеги на аулы в духе: «Отбили восемь тысяч баранов, истребили кого настигли»; «Взяли неприступный аул. Прелюбопытное путешествие, но трудов и лишений куча. Дрались недурно. Отрезали несколько голов … возвратились».

Короче, есть рыцари без страха, но с упрёком. Одно дело – воинский долг и защита отечества от врагов внешних и смут внутренних, которая, мы знаем, порой включает в себя не только прямое отражение иноземных вторжений, но и войну на дальних подступах (геополитику никто не отменял).

Другое – вышеописанные времяпрепровождения, вполне уместно называемые «войнобесием». (Это словечко, заметим, не наш нынешний либерасьон, что кого угодно, конечно, достать способен (его, если что, изобретенье — «победобесие») и с коим Прилепин в постоянных контрах, придумал: так ещё собственные братья Бестужева, тоже люди военные, выражались.)

На подобное, признаться, обычно хочется сказать типа-вроде: что, так сильно руки чешутся насчёт поубивать? Вот в другом месте и чесали бы. В смысле – шли куда-нибудь в чисто после и бились там, что называется, до последнего активного элемента. Но какое — в одном-то лишь поле кому интересно? Нет, аул подавай, чтоб горел со всем его жалким гражданским населением, оно же просто собственность врага. Или деревню, хутор, мызу — какая (войнобесам любой из сторон) может быть разница? (Тут на память приходит приведённая в другой главе сцена жестокого убийства казаками пленных финнов — вооружённых, т.е. уже разоружённых, крестьян. Делали эти финские мужички, что им положено, — т.е. на войне шведов и русских, идущей аккурат по их земле, пытались оборонять своё… Ну, и которой из сторон тут прикажете симпатизировать?)

Для нас во всём этом значение имеет прежде всего авторская позиция. Прилепин, как бы снимая с себя постоянные обвинения в милитаризме, заявляет вроде недвусмысленно: «Война – зло». Но тут же добавляет: «Земля по большей части населена людьми, которых война спасла от уничтожения. Те, кого она не спасла, — исчезли: и как конкретные личности, и как целые народы и государства».

Мы-то, по правде говоря, думали, что – как раз наоборот, теми, кто от неё спасся, в смысле – уцелел, и их потомками она населена. Прилепин, разумеется, напирает на долг, на подлинный героизм, на самопожертвование как сущность своих героев, что в большинстве своём войны специально не искали, но и уклоняться не помышляли…

Однако между строк явственно ощущается: война, конечно, зло, но если б её не было, то надо было бы придумать. Ибо скучно ж человеку без войнушки-то. (И не отказывает себе в удовольствии почти полностью привести «Конницу» Алексея Эйснера – стихотворение, в котором вьюноша, сидя в Европе, что, между прочим, приютила его семью, спасшуюся от революции, грезит: ох, вот бы сейчас русские варвары со своими татарами-киргизами сюда двинулись, всё тут захватили и оттянулись по полной программе (живописные подробности прилагаются; впрочем, некоторые Прилепин скромно опустит), то-то было б здорово! На дворе при этом – 1928 год, то есть никаких гитлеров на повестке…

Ах, это просто напоминает мотивы Глинки? Но тот, вообще-то, писал о том, как «двадцать шло на нас народов, / Но Русь управилась с гостьми» и как «за все лишенья / Пришли с царём пощады мы ж, / И белым знаменем прощенья / Прикрыли трепетный Париж»… Что называется: найдите хотя бы пару отличий.) Кажется, раньше нечто подобное любили именовать моральным релятивизмом; ну а чего б вы хотели от птенца, так сказать, гнезда Лимонова? В общем, неполноценным существам вроде женщин и пацифистов такого не понять.

Однако, как уже было сказано, одним только ратным делом жизнь персонажей «Взвода» всё равно не исчерпывалась, так что Прилепин отнюдь не только «войнобесничает», но и отдаёт должное тому, чем, собственно, они вошли в историю русской культуры. Допустим, – деяниям того же Фёдора Глинки, который не только «Вот мчится тройка удалая» и «Не слышно шума городского» написал (вот это, кстати, осталось, а, например, то цитированное выше стихотворение «Ура!», изданное отдельной книжкой гигантским тогда тиражом и переведённое на кучу языков, включая китайский и манчжурский, — увы!), но ещё и археологией успешно занимался, а также вместе со своей женой вёл впечатляюще широкую благотворительную деятельность…

Или – Раевского, друга Пушкина, с его просветительством как в армии, так и потом в Сибири, куда будет отправлен за декабризм. А заодно и его — три раза пра — внука, поэта Анатолия Жигулина, что тоже туда попадёт, и тоже за противогосударственную деятельность – но в условия куда как худшие. (Впрочем, он-то, в отличие от предка, пробудет там не слишком уж долго и благополучно возвратится назад…)

Или — идеям архаиста Шишкова, охранителя родного языка с его «Славяно-русским корнесловом», — это ж он, напомним, ратовал за мокроступы, шаротыки и прочие топталища, над которыми издевались едва ли не все, в первую очередь Пушкин… И тому, как тот же Пушкин, однако, «шаг за шагом… оценил огромность этой фигуры, пришедшей из славных екатерининских времён».

А Чаадаев? Согласимся, что у нас, помимо узких специалистов, если кто чего слыхал по поводу Чаадаева, так это лишь про то, как сей выдающийся мудрец порицал не только русские порядки своего времени, но и всё русское чохом, о чём написал некие «Философические письма», за которые, в свою очередь, царская сатрапия объявила его сумасшедшим и отправила под домашний арест. И знание это вызывает чувство глубокого удовлетворения у либерала и западника: а чего же вы хотите от России-то?..

А вот о том, что от него доставалось не только соотечественникам, но и практически всем – японцам, китайцам, американцам, африканцам и даже страшно вымолвить: европейцам – разве кто в курсе? Как и о том, что во время польского восстания Чаадаев приветствовал пушкинское «Клеветникам России» и писал заметки, в которых проявил себя как «самый настоящий русофил»? (Это всё, хочется тут сделать маленькое отступление, напоминает, к примеру, обожание вышеназванными категориями граждан известных записок о России француза Астрольфа де Кюстина: вот же, мол, до чего знатно приложил, просто любо-дорого!.. При этом никто не знает и знать не хочет о, допустим, книге англичанина Джеймса Александера «Россия глазами иностранца», написанной примерно в ту же эпоху.

Больший панегирик стране даже вообразить трудно – а ведь этому путешественнику, кроме посещения столиц и провинции, включая Украину и в Крым, довелось ещё и, оказавшись ошибочно обвинённом в шпионаже, арестантом в крепости посидеть… Но, повторим, кому могут быть интересны приязнь и позитив? И книжка, изданная у нас микроскопическим тиражом, так и остаётся невостребованной…)

Впрочем, та чаадаевская работа о Польше была впервые опубликована аж 157 лет спустя после написания — так что Денис Давыдов со своими знаменитыми строками: «Старых барынь духовник, / Маленький аббатик, / Что в гостиных бить привык / В маленький набатик…» — не мог полностью знать эволюцию воззрений своего адресата. И вообще, читателю весь основной свод чаадаевских сочинений стал доступен только в ХХ веке. Автор «Взвода», на наше счастье, излагает их кратко, но достаточно последовательно.

Прилепин не обходит ничего, что играло важную роль в жизни и судьбе персонажей: масонства, декабризма («Матвей Муравьёв-Апостол … утверждал, что России нужна республика, — и Бестужев был с ним согласен; на что Рылеев резонно отвечал, что если объявят республику, — завтра русские снова выберут царя. Был, кстати говоря, прав»), того же польского вопроса… А, главное, конечно, — литературы.

Литературное творчество персонажей «Взвода» даётся в широком историческом контексте, включая довольно странные сближенья – Давыдова с Высоцким, Батюшкова с Шаламовым, чьи памятник с музеем в современной Вологде стоят почти рядом, и прочие (о Глинке с Эйснером уже говорилось)… Вот, для примера — очень сокращённо — о Державине:

«Державинское влияние разлито в русской поэзии как эфир.

Баратынский, Языков, Грибоедов, Лермонтов, Вяземский, Тютчев, Георгий Иванов, Брюсов, Белый, Блок, Ходасевич, Хлебников, Цветаева, Ахматова, Луговской, Заболоцкий, Вознесенский, Парщиков, Юнна Мориц, Амелин – все перечисленные и множество неназванных имели сотни пересечений и перекличек с Державиным. (…) Кубофутуристы топотали наглыми ногами, сбрасывая всех подряд с “парохода современности”, им подвывал эгофутурист Игорь Северянин: “Для нас Державиным стал Пушкин” (в том смысле, что Пушкин устарел так же, как давно позабытый Державин), – но при этом все они грохотали сплошь и рядом на державинский манер – и Давид Бурлюк, и Каменский, а порой даже и Северянин (куртуазность которого тоже из русского XVIII века – он просто не знал языков, чтоб учиться этому у французов).

Дело не только в том, что Державина, как и кубофутуристов, можно читать под барабан. Дело не в нарочитом косноязычии и речевых ошибках (характерных для Державина) – из чего футуристы сделали предмет стиля (на самом деле им всем – кроме Бенедикта Лившица – часто не хватало, как и Державину, элементарного образования; но задорное футурьё догадалось, что можно это не скрывать, а навязчиво выказывать).

Дело в том, что Державин как никто другой научил их разговаривать громко. (Орать не учил, но этому они сами выучились.) (…) Если идти далее, то даже имажинистская привычка Шершеневича, Мариенгофа и Есенина опускать предлоги – и та державинская. (…) Зримо и незримо Державин оказывается востребован всякий раз, когда возникает вихревой хаос, – и тогда он обнаруживается в прозе так же полновластно, как и в поэзии: у таких, к примеру, разных сочинителей, как Андрей Платонов, Борис Пильняк, а то даже и Алексей Чапыгин. И, конечно же, в передовицах, очерках и романах Александра Проханова».

Ну, и так далее. То, что Прилепин — знаток русской словесности не на словах, мы уже отмечали. Раньше подобное обстоятельство для профессиональных авторов считалось чем-то более или менее разумеющимся, однако ныне, когда всё пришло в соответствие с анекдотом про чукчу, который писатель, а не читатель, это не может не впечатлять. (Сам он где-то обескураженно рассказывал, как молодая способная литпоросль охотно объясняла ему своё невежество: мол, разве корова, что даёт молоко, сама его пьёт? Дожила, однако, великая литература до парнокопытных творцов…)

Стоит, тем не менее, заметить: хотя широкая начитанность есть несомненное благо, в прилепинском случае она признаться, даже смахивала на некоторую чрезмерную, что ли, всеядность. В текстах его всегда одобрительно упоминались десятки, если не сотни имён прошлого и современности. Хоть вам Юлиан Семёнов, хоть какой-нибудь Сергей Есин, хоть… впрочем, не суть; важно, что практически все проходили на ура. Бывают же такие восторженные читатели!

Поневоле становилось интересно: обозначится ли когда-нибудь тот капризный субъективизм, причуды личного вкуса, без коих, к сожалению или к счастью, читателей не существует и из чего каждый может делать собственные не менее субъективные выводы (скажи мне, кого чтишь, а кого в грош не ставишь, и я скажу, кто ты)?

И однажды свершилось: Прилепин огласил список не только тех, кто вызывает его особую влюблённость, но и тех, которые — злость и раздражение, а также — равнодушие… Так что, всё нормально, зря беспокоились: Гаршина, к примеру, обожаем, а к Тургеневу – равнодушны, Симонова любим, а Венедикта Ерофеева игнорируем, Астафьева с Солженицыным не перевариваем (ну, а чего ж вы хотели от левака?) и так далее. Вот Пастернак в этом списке идёт по графе «ничего не чувствую» (что само по себе интересно, т.к. обычно этим поэтом либо восторгаются, либо терпеть не выносят).

Всё это отступление, собственно, сделано для того, чтоб отметить одну ошибочную отсылку Прилепина к «мальчикам-имитаторам (то есть поэтам-шестидесятникам; вот кто ещё у нас явно не в фаворе! – Д.В.) в разноцветных пиджаках из строчки “Нас мало, нас, может быть, трое”».

Если б автор «Взвода» хоть что-то чувствовал к Пастернаку, то, небось, не перепутал бы его знаменитое стихотворение «Нас мало, нас, может быть, трое / Донецких, горючих и адских…», подразумевающее, помимо себя, Маяковского с Асеевым, — с перефразом Вознесенского «Нас много, нас, может быть, четверо», подразумевающего тех самых, в пиджачках (не считая боевой подруги Ахмадулиной в куртке по локоть)…

Но это, впрочем, едва ли не единственная явная текстуальная ошибка, о которой следовало сказать. На главное – то есть на воссоздание образов героев книги она повлиять не может. Образы удались.

«Все они, все были просто людьми. Можно набраться смелости и позвать их в гости.

Державин топает в прихожей, сбивая снег. Шишков подъехал к соседнему кварталу и решил оттуда пройтись пешком. Давыдов видит шампанское и чувствует себя отлично. Глинка всем рад. Батюшков уже хочет уйти. Катенин вообще не придёт, пока здесь Вяземский. Вяземский никак не решит, чего в нём больше: раздражения на Давыдова или любви к этому невозможному, светлому, бесстрашному человеку. Чаадаев сказался больным. Раевский далеко, но прислал подробное письмо. Бестужев ещё дальше, но тоже пишет.

Наконец, Пушкин.

Скоро явится Пушкин».

Это – из предисловия. Пушкин, всё собою закольцовывая, явится в послесловии. Где будет заверено, что он всю жизнь тосковал о «не сложившейся личной воинской истории», будут напомнены все военные мотивы его поэзии и прозы. И «Станет очевидным, что если этому взводу нужен взводный, то он есть: Пушкин».

Так ли это, пусть всяк судит сам — не только знакомясь с творчеством десятки, но и освежая в памяти творчество нашего всего.

Отличный повод дал Прилепин! Вот за это — поблагодарим от души.

Десять человек — маловато для взвода. Ванька-взводный Пушкин? Хм… Сцена в гостях — слишком литературна.

Можно ещё набрать кучу — Полежаев там, Лермонтов, Толстой, Гумилёв и далее везде — но тогда ещё один том нужен, как минимум.

Вспомнился почему-то Байрон, который лорд: «Кто бы стал писать, если бы ему был что делать…»