Есть ли жизнь на кухне?

ФЛАНДЕРС, Д. СОТВОРЕНИЕ ДОМА / ПЕР. С АНГЛ. Г.В. ХРАМОВОЙ. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2016. – 319 с.

Дарья ВАЛИКОВА

Фото автора

Различные ретроспективные социальные исследования могут быть весьма ценны и интересны для любителей истории. Особенно тогда, когда преподносятся читателю не в виде наукообразных текстов с бесконечной цифирью, а основаны прежде всего на наглядных примерах из приватной повседневности, без которой немыслима жизнь в том самом социуме.

Джудит Фландерс сумела написать свою книгу на стыке истории, социологии и, прежде всего, бытовой этнографии. Получилось и занимательно, и познавательно, и местами весьма неожиданно.

Дела домашние автор прослеживает, начиная с XVI до приблизительно середины XX столетия, на примере Европы (в первую очередь, Голландии и Англии) и Соединённых Штатов (куда, как известно, европейцы массово ломанулись обустраиваться в лучшей жизни, однако ж по части качества быта, как оказалось, в массе тогда не то что не выиграли, а скорее даже и проиграли).

Россия в этом исследовании не фигурирует – за исключением одного примера. «Летом 1978 года вертолёт с группой геологов на борту кружил над тайгой в области монгольской границы (…) пилот заметил огород. Учёные решили, что с этим стоит разобраться, и приземлились. Преодолев 5 километров по узкой извилистой тропе … обнаружили двор… В центре двора стояло нечто, похожее на хижину: почерневшую от непогоды, с единственным окном, размером с «карман на рюкзаке», обветшалую – в общем, нечто, «скорее напоминающее нору» или «низкую, закоптелую, деревянную собачью конуру»».

Одна на пять человек комната с земляным полом, маленьким очагом и единственным предметом мебели – столом из брёвен, освещаемая единственной свечой… В общем, вы догадались – речь о семействе Лыковых, полвека живших в полной изоляции от мира.

«… геологи, — резюмирует далее Фландерс, — упустили в своём описании одну деталь – все эти невообразимо суровые условия в точности повторяли типичные жилищные условия их собственных предков. И наших тоже».

То, что давние предки практически всех народов существовали схожим образом — в жилищах с чаще всего единым общим помещением, с открытым очагом для обогрева и приготовления пищи, вокруг которого все члены большой семьи занимались своими делами и тут же по ночам располагались для сна — это понятно. Вопрос в том, когда и как именно происходила их трансформация в более или менее достойные места проживания — человека как индивида и семьи как отдельной группы. (Ведь и для тех же Лыковых подобное существование стало вынужденным – до своего бегства в леса старшее поколение семьи, надо думать, выросло в больших избах зажиточных сибирских староверов…)

Фландерс подробно показывает, как медленно и трудно шла эта самая трансформация – другими словами, как неудобно жило подавляющее большинство населения вышеупомянутых стран — включая людей отнюдь даже не бедных. Теснота и невозможность уединения преследовали домочадцев – коих, чаще всего, набивалось немеряно: множество детей, родители, старики, ещё какие-либо родственники, гостящие или проживающие постоянно; тут же нередко и слуги. Допустим: «Парижский архитектор XVII века, служащий при дворе Генриха IV, человек на пике карьеры, проживал с женой, семью детьми и неизвестным количеством прислуги в двух комнатах»; в колониях Нового света «почти все, от рабов и наёмных слуг до богачей, жили в двухкомнатных домах» и так далее.

Многим памятна голландская живопись XVII века (Вермеер, де Витте и др.) с изображением бюргерских семейств в домашних интерьерах. Фландерс скрупулёзно объясняет, почему не следует принимать на веру благообразие всех этих обстановок и сервировок, на самом деле характер имевших постановочный — вплоть до одного и того же предмета обихода, который художник мог переносить из картины в картину (как это делал, скажем, тот же Вермеер со своим ковром). Не говоря уже о специально, осознанно подбираемых деталях, когда, например, на одной из известных картин «Метла и птица в клетке с открытой дверцей символизируют свободную Голландию, которая изгнала испанцев» и т.д. и т.п.; подобные символические постановки можно обнаружить на живописных полотнах и других стран того времени.

На деле, и предметы домашнего обихода были наперечёт, и мебели как таковой, в нашем понимании, почти не было. Большинство домочадцев спали, где и на чём придётся – на сундуках, на матрасах, которые расстилались на полу, и т.п. Кровать считалась чуть ли не роскошью; те хозяева, которые могли ею обзавестись, гордо выставляли её прямо в главной комнате (где рядом нередко могли располагаться и какие-нибудь орудия труда, станки…) – знай наших! Сооружение это было поистине грандиозное, настолько (как мы помним из других источников), что обычным делом было укладывать туда на ночлег целые гостящие семьи в полном составе.

То же касалось и обеденного стола – часто повседневную трапезу совершали, сидя на тех же сундуках или скамьях и держа миски-ложки в руках; лишь для главы или ещё какого-то уважаемого члена семьи могли при этом поставить что-то вроде маленького столика или тумбы.

Если же предстояло большое застолье – доставалось нечто вроде козел и накрывалось столешницей, каковые после убиралась с глаз долой, ибо вставшим из-за стола требовалось дефицитное пространство. И только по прошествии веков богатые семьи стали иметь возможность держать «стационарный», недвижимый стол и сиденья к нему для семейных и прочих трапез – в общей или даже в отдельной комнате.

В передней — чаще всего одной, из двух имеющихся, комнат — напоказ выставлялась не только кровать (на которой можно было предложить посидеть пришедшим, ибо стулья в качестве индивидуальных сидений вошли в обиход достаточно поздно и долго были редкостью). Выставлялся – если, опять же, имелся в наличии – и платяной шкаф, а также предметы совсем уж избыточной роскоши – всякие драпировки, безделушки, хорошая посуда.

(Последний атавизм, присутствующий и поныне в нашей современной действительности, – т.е. демонстрация чашек-тарелок-графинов бок о бок с книгами, семейными фотографиями и тому подобными вещами в главной комнате – всегда, признаться, удивляет автора этих строк, по чьему скромному разумению – посуде, какая б она ни была красивая, место на кухне, ну или в столовой, если уж вы живёте в особняке и располагаете таковой…)

Вообще же, посуда, столовые приборы долгое время не отличались разнообразием. Например, «вилки по-прежнему оставались чем-то вроде игрушки для богачей. Даже в Лондоне, очень крупном городском центре, в 1725 г. (год смерти Петра I – Д.В.) только 14% домохозяйств имели в своём распоряжении какие-нибудь столовые ножи и вилки. В сельской местности эти предметы можно было найти в 2% хозяйств».

Роскошью долго являлись также шторы на окнах, зеркала, часы, картины, книги, музыкальные инструменты; даже игрушки имелись далеко не у всех детей… С детьми, кстати, вообще не церемонились – считалось, что это они должны подстраиваться под жизнь родителей, а не наоборот – как это происходит сейчас.

Возвращаясь к теме величины и внутреннего устройства жилищ, следует признать, что для очень состоятельных людей они, конечно, постепенно всё-таки становились куда просторнее. Однако анфиладный тип строений, когда все комнаты насквозь являются смежными, и чада с домочадцами постоянно перемещаются по ним туда-сюда, по-прежнему не давал отдельному человеку покоя и уединения.

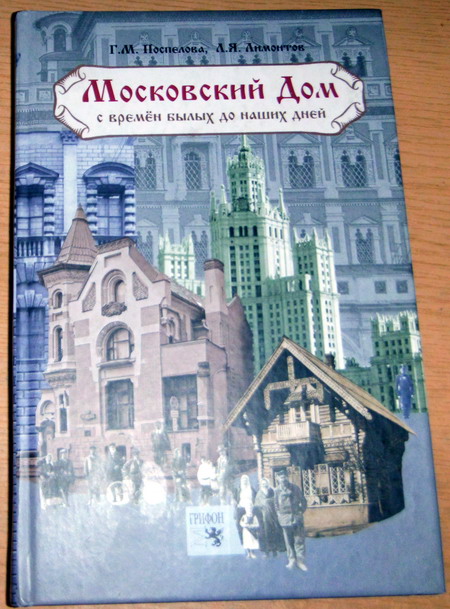

Под западным влиянием по такому анфиладному принципу, кстати, стали строиться дворцы и дворянские усадьбы в России, начиная с XVIII века. Изначально же русский тип жилища был иным; поскольку Фландерс в своей книге его не рассматривает, то как тут не присоветовать всем интересующимся замечательную книгу Г. Поспеловой и Л. Лимонтова «Московский дом» (М.: Грифон, 2009). (Отметив, что по типу, аналогичному московскому, на Руси строились и в других городах и весях – отчасти даже и в Питере).

Так вот, русские средневековые терема и палаты по своему внутреннему устройству, судя по всему, были и удобней, и просторней: в два, а иногда и более этажей, с мужской и женской половинами, отдельной трапезной, детской, кабинетом хозяина, светлицей (мастерской для рукоделий) хозяйки и так далее…

Другое дело — простая изба (каковые стояли не только в деревнях, но и в городах). Эта на женскую и мужскую половины не делилась, имела обычно только одну общую отапливаемую комнату (горницу); однако к ней, конечно, присовокуплялось множество других помещений и пристроек: клети, подклети, сени и прочее. (О чём, в частности, можно узнать как в вышеназванном «Московском доме», так и — пользуясь случаем, нельзя не обратить внимания читателя – в поистине монументальном труде Л.В. Милова «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса» (М.: РОССПЭН, 1998).)

Вопросы гигиены, а точнее, антисанитарии – тема самая, пожалуй, впечатляющая. «В голландских домах, — сообщает Фландерс, — не было проточной воды, не существовало общественных бань… В некоторых голландских альманахах сохранились записи о том, что если принимать ежегодную ванну весной, то это убьёт в волосах уважаемых читателей всех личинок ещё до того, как они разовьются». (В связи с этим любопытно сравнить тогдашнюю Голландию с тогдашней Россией. С одной стороны, в XVII веке никаких таких альманахов в последней ещё не водилось (вообще, литература не религиозного содержания, а светская, в том числе учебная и справочная, делала только первые робкие шаги), с другой – уж с чем-чем, а с банями-то проблем не наблюдалось.)

«В то самое время, когда голландские живописцы золотого века искусства писали горничных, старательно моющих и без того блестящие полы, местные власти прописывали в законе уровень компенсации. Её следовало выплачивать пешеходам, чьё платье оказывалось испорченным нечистотами, которые сливали на улицы прямо из окон. Нам снова приходит на ум, что идея об обществе, в котором отходы не принято сливать через окна, попросту отсутствовала… Между прочим, речь идёт о тех самых улицах, которые вызывали восхищение англичан «как удивительно аккуратные и чистые»».

Другими словами, по части улиц на Альбионе всё было куда хуже. А что касается домов, то и век спустя «… жители Южной Англии отзывались о домах шотландцев как о грязных, поскольку в каждой комнате находились ночные горшки, тогда как у них их применение ограничивалось спальнями и столовыми (где они были встроены в буфеты для того, чтобы не прерывать послеобеденную выпивку мужчин)».

Чего удивляться – если даже французские короли, например, проделывали это самое демонстративно, публично перед своими подданными (то ли не считая нужным стесняться, как не стеснялись римские матроны перед своими рабами; то ли пребывая в уверенности, что в глазах тех они должны казаться божественно-великолепными в любых своих проявлениях) – «вплоть до 1684 года, когда Людовик XIV скрыл свой стульчак за занавеской». (Сии факты вновь заставляют задуматься – ну кто же и когда насочинял легенд и мифов про изначально высококультурный и цивилизованный Запад в противовес дикой и дремучей России? Автора!.. Ведь у нас, по крайней мере, за царями таких удивительных обычаев не водилось точно. Отметим, кстати, что этой занимательной теме (истории развития водопровода и канализации) в «Московском доме» посвящена целая глава.)

С расходом воды в городах Европы был большой напряг. Так, например, в конце XVIII века в Париже на человека в среднем приходилось 5, а в промышленном Глазго в середине XIX – и вовсе 3,75 литра в день, тогда как минимально по нормам требуется 54,6, а теперь европейцами расходуется от 133-х до 154-х литров. «… само понятие мытья обычно включало умывание лица и рук, причём мыло не являлось необходимой частью этой процедуры: протирание жёстким полотенцем считалось достаточной мерой для удаления грязи».

В результате в том же XIX веке средняя продолжительность жизни в Ливерпуле составляла 26, в Лондоне – 37, а вот в сельском Суррее с его чистым воздухом и большей доступностью воды – целых 45 лет!

Конечно, несмотря ни на что, комфортабельность домов и благоустройство улиц Европы и Северной Америки развивались – очень медленно, но неуклонно, достигнув в среднем приемлемых, а местами и весьма приличных результатов – где примерно уже в XIX, где – к середине ХХ столетия.

Однако, помимо материально-технической стороны важна и другая, ведь дом – это же отнюдь не только стены и вещи. И Фландерс сразу же, в начале своей книги, отмечает различие в понятиях дома как здания, помещения со всеми его атрибутами, и дома как семейного очага, сосуществования близких людей (английское «home» и его аналоги в германских языках, отличное от «house»).

По её убеждению, такое различие – не случайно, и по сравнению с теми странами и народами, где слово «дом» однозначно и неразделимо по понятиям (как, к примеру, у славян), в странах Северной Европы (их она так и именует: «домашними»), где оно разделимо, — скорее начала формироваться малая (нуклеарная) семья с более независимым положением женщины и вообще, более гуманными взаимоотношениями, нежели в других, «недомашних» странах.

Теория, прямо скажем, нуждается в более веских аргументах; необходимо было б, допустим, тщательное сравнение английского семейного права прошлых веков с аналогичным – ну, например, тем же российским, дабы доказать более «угнетённое» положение россиянки по сравнению с британкой (чего, навскидку, не просматривается – как бы не наоборот!..).

То же самое можно сказать по поводу не менее голословного утверждения о том, будто в «домашних» странах к маленьким детям относились куда лучше и внимательнее, чем в «недомашних»: «Один итальянец удивлённо сообщал, что английские родители разговаривали со своими малышами, пели им песни, играли и даже танцевали с ними, будто те что-то понимают». Не знаем, как там в Италии, но на «недомашней» Руси для любого ребёнка всегда был припасён целый арсенал песенок-потешек, стишков, ритуальных игр и прочего (сдаётся, что на самом деле в той или иной мере это практикуется у каждого народа на земле).

А вот с приводимой автором «Сотворения дома» семейной статистикой — действительно не поспоришь. Согласно ей, святость брачных уз, стабильные полные семьи и прочие моральные скрепы тех давних времён – мягко говоря, сильно преувеличены. Цифры и факты показывают и наличие неузаконенных сожительств, и большое количество внебрачных и брошенных детей, а ещё довольно высокий процент холостяков и старых дев. Кроме того, высокая смертность во всех возрастных категориях приводила к тому, что сиротами, без одного либо обоих родителей, росло даже большее в процентном отношении количество детей — нежели их растёт в таком же положении в наше время из-за огромного количества разводов.

Не в последнюю очередь следовало бы отметить и следующее важное обстоятельство, а именно: протяжении многих веков «домохозяйство приравнивалось к экономической единице», являя собой либо ремесленную мастерскую, либо лавку (трактир, постоялый двор…), либо фермерское хозяйство – то есть место, где вся большая семья не только проживала, но и тут же что-то производила, товары или услуги. И в этом производстве каждый принимал своё посильное участие, так же, как и вносил свой определённый вклад в ведение домашнего хозяйства.

Женщина, жена, таким образом, имела свои занятия, приносившие доход: например, выращивала на продажу птицу, держала пчёл, изготовляла для меновой торговли свечи, мыло, пряжу, сыры, масло, соленья и т.д. и т.п. Нередко она заключала хозяйственные сделки, вела конторские книги, контролировала работу батраков и подмастерьев. Всё это давало ей определённый статус экономически важного субъекта, помогало развивать какие-то индивидуальные способности.

Однако с развитием капитализма и укрупнением производства всё стало меняться: мужчины всё чаще становились наёмными работниками вне дома, на заводах, фабриках или в конторах; семьи же уменьшились, всё чаще являясь двухпоколенными (нуклеарными). В результате женщина там, где у неё отсутствовала возможность иметь слуг (т.е. в большинстве семей) была вынуждена уже в одиночку, запертая в четырёх стенах, заниматься исключительно домашним хозяйством и детьми, не имея возможности ни для каких побочных занятий. Ну, а то, что не приносит наличных – за работу, как известно, не считается.

Иллюстрация типичного образа жизни в XIX, а местами даже в ХХ веке на примере сельской местности США: еженедельных часов ст«… на приготовление пищи затрачивалось примерно 3 – 4 часа в день. Остальное время распределялось так: час уходил на то, чтобы принести воду, час на кормление детей и поддержание огня, час на огород, 2 – 3 часа на дойку коров и коз, кормление цыплят и прочей живности, час на уборку, час на прядение и час на занятие чтением и письмом с детьми или на занятие вязанием и шитьём. Итог: 16 часов в день. Добавим к этому ещё 8 еженедельных часов стирки. Получаем: времени не оставалось ни на что – только упасть на кровать и уснуть, чтобы, встав на следующий день, снова окунуться в рутину домашних дел».

Даже такие появляющиеся новшества и удобства, как водопровод, кухонные плиты и т.п., как отпавшая необходимость прясть, ткать, печь хлеб — ибо это стало возможным покупать в готовом виде – всё равно не сказать что радикально уменьшало объём и, главное, выматывающую монотонность труда домохозяйки. Который, повторим, обществом за серьёзный труд вообще не считался.

Наоборот, мужчинам было совершенно непонятно: отчего жёны так устают, почему постоянно жалуются? Ведь им не приходится зарабатывать на жизнь, а то, что они делают – разве не является для них совершенно естественными, самой природой назначенными, немудрёными занятиями? И разве не так «было во все времена»? То, что когда-то было не совсем так, а в чём-то даже и совсем не так – забылось уже напрочь; миф о якобы «извечном женском предназначении» восторжествовал. Он, собственно, не до конца побеждён даже в наши дни; книга Фландерс хороша уже тем, что, помимо прочего, вносит свой вклад в разоблачение подобных неверных представлений.

В заключение можно сделать вывод: где бы сейчас ни жил человек, хоть в доме, полученном по наследству, где висят вышитые бабушкой гобелены и шелестят деревья сада, посаженного ещё прадедушкой, хоть в стандартной квартирке типового монстра, одинакового что в Шанхае, что в Дубае, что в Англии или России – в приватном, внутридомашнем своём обустройстве он, пусть безотчётно, наследует традициям своих предков. Каковые, при всех изменениях и тенденциях к унификации, всё равно отличаются друг от друга в силу географии, климата, культуры, истории.

В связи с этим возможны многие размышления и открытия в духе «занимательного домоведения». Допустим: почему мы, русские, так любим принимать гостей на кухне? Быть может, потому, что подсознательная, природная тяга человека к огню, уютному очагу вынуждает нас держаться поближе к кухонной плите; а, например, у англичан и прочих шведов для этой подсознательной тяги имеется камин в гостиной, так что на кухне им собираться незачем… Ну, и так далее. Короче, стоит надеяться, что национальный стиль жизни для глобализации окажется в целом, всё-таки, не по зубам – и это радует.